経営危機に直面した中小企業が、わずか数か月で見事に立ち直った事例をご紹介します。その秘訣は意外にもシンプルな「口座管理の見直し」でした。

経営危機に直面した中小企業が、わずか数か月で見事に立ち直った事例をご紹介します。その秘訣は意外にもシンプルな「口座管理の見直し」でした。

A社は従業員30名の製造業。長年続いてきた老舗企業でしたが、コロナ禍での需要減少や原材料高騰により、資金繰りが悪化していました。銀行からの融資も厳しく、倒産の危機に直面していたのです。

そんな折、財務アドバイザーから提案されたのが「口座管理の徹底的な見直し」でした。A社では複数の銀行口座を持ち、経理担当者が手作業で管理していましたが、その実態は驚くべきものでした。

まず判明したのは、年間約120万円もの口座維持手数料を支払っていたこと。使用頻度の低い口座も多数あり、それらを整理するだけで大幅なコスト削減につながりました。

次に、複数口座間の資金移動が非効率で、一部口座では余剰資金が眠っている一方、別の口座では当座貸越を利用していたのです。これを一元管理することで金利負担が激減しました。

さらに、入出金のタイミング調整により、資金効率が飛躍的に向上。取引先への支払いと売掛金回収のサイクルを最適化したことで、実質的な運転資金が増加しました。

クラウド会計ツールの導入も効果的でした。主要取引銀行の口座情報が自動連携され、リアルタイムでの資金状況把握が可能になったのです。

この結果、わずか3か月で資金ショートのリスクが解消され、6か月後には新規投資も検討できるまでに回復しました。銀行との信頼関係も改善し、条件の良い融資を受けられるようになったのです。

口座管理という地味な業務が、実は企業経営の生命線だったのです。多くの中小企業では、この部分が見落とされがち。自社の口座管理状況を一度見直してみてはいかがでしょうか。資金効率の向上は、新たな投資や事業拡大の原資となります。

経営危機は必ずしも大規模なリストラや事業転換だけが解決策ではありません。時に、日常業務の小さな改善が、企業を救う鍵となるのです。

ビジネスを成功させる上で最も重要な要素の一つが「売上総利益」です。この数字を最大化することができれば、企業の健全な成長と安定した経営基盤の構築が可能になります。しかし、多くの企業経営者や財務担当者が「原価削減」と「適切な価格設定」のバランスに悩んでいるのが現状です。

ビジネスを成功させる上で最も重要な要素の一つが「売上総利益」です。この数字を最大化することができれば、企業の健全な成長と安定した経営基盤の構築が可能になります。しかし、多くの企業経営者や財務担当者が「原価削減」と「適切な価格設定」のバランスに悩んでいるのが現状です。

経営者の皆さまは、日々の業務に追われ、自分の時間が持てないとお感じではありませんか?特に経理業務は専門知識が必要な上、定期的に発生する負担となっています。しかし、記帳代行サービスと顧問税理士をうまく活用することで、この負担から解放され、本来の経営活動や自分自身のための時間を取り戻すことが可能です。

経営者の皆さまは、日々の業務に追われ、自分の時間が持てないとお感じではありませんか?特に経理業務は専門知識が必要な上、定期的に発生する負担となっています。しかし、記帳代行サービスと顧問税理士をうまく活用することで、この負担から解放され、本来の経営活動や自分自身のための時間を取り戻すことが可能です。

会社経営において「売上は順調なのに、なぜかお金が残らない」という悩みを抱える経営者は少なくありません。実はこれは経営の構造的な問題であり、プロフィットファーストという考え方を取り入れることで解決できる可能性があります。

会社経営において「売上は順調なのに、なぜかお金が残らない」という悩みを抱える経営者は少なくありません。実はこれは経営の構造的な問題であり、プロフィットファーストという考え方を取り入れることで解決できる可能性があります。

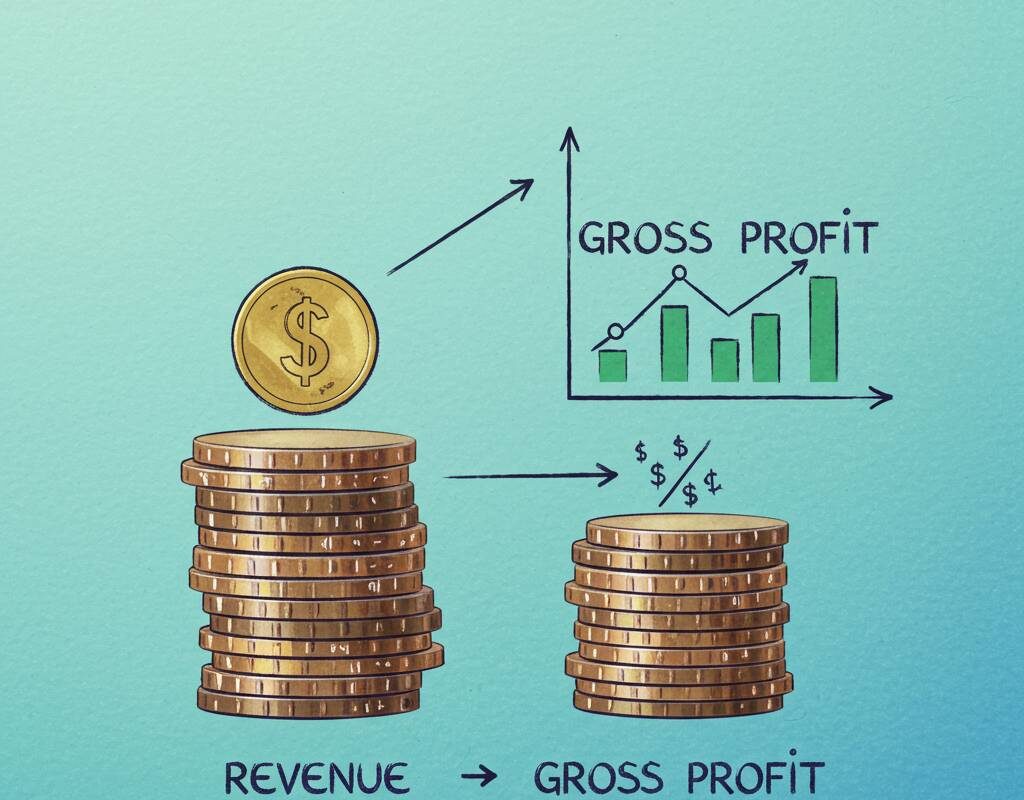

企業経営において「売上」だけを追いかける時代は終わりました。現在の経営者に求められているのは、「粗利」を意識した会計管理です。特に中小企業においては、限られたリソースを効率的に活用するために、粗利を重視した経営判断が成長の鍵を握っています。

企業経営において「売上」だけを追いかける時代は終わりました。現在の経営者に求められているのは、「粗利」を意識した会計管理です。特に中小企業においては、限られたリソースを効率的に活用するために、粗利を重視した経営判断が成長の鍵を握っています。

毎月給料が入っても、気づけば残高が少なくなっているという経験はありませんか?実は年収アップの秘訣は、単に収入を増やすだけでなく、適切な資金管理と支出のコントロールにあります。今回は、お金が自然と残る仕組み作りについてご紹介します。

毎月給料が入っても、気づけば残高が少なくなっているという経験はありませんか?実は年収アップの秘訣は、単に収入を増やすだけでなく、適切な資金管理と支出のコントロールにあります。今回は、お金が自然と残る仕組み作りについてご紹介します。

個人事業主や小規模事業者の方にとって、日々の経理業務は大きな負担となっています。特に経理の知識がない方にとっては、帳簿付けや経費の仕分けなどは頭を悩ませる作業でしょう。そんな時に頼りになるのが記帳代行サービスです。しかし「どのように選べば良いのか」「何を基準に選ぶべきか」と迷われる方も多いのではないでしょうか。

個人事業主や小規模事業者の方にとって、日々の経理業務は大きな負担となっています。特に経理の知識がない方にとっては、帳簿付けや経費の仕分けなどは頭を悩ませる作業でしょう。そんな時に頼りになるのが記帳代行サービスです。しかし「どのように選べば良いのか」「何を基準に選ぶべきか」と迷われる方も多いのではないでしょうか。

多くの企業経営者が「売上は伸びているのに、なぜか手元にお金が残らない」という悩みを抱えています。実はこの問題、粗利を適切に管理することで大きく改善できるのです。今回は粗利を意識することで財務体質が劇的に改善した企業の事例をご紹介します。

多くの企業経営者が「売上は伸びているのに、なぜか手元にお金が残らない」という悩みを抱えています。実はこの問題、粗利を適切に管理することで大きく改善できるのです。今回は粗利を意識することで財務体質が劇的に改善した企業の事例をご紹介します。

経営者や事業主の皆さま、ビジネスの成功を測る指標として何を重視していますか?多くの方が「売上高」を第一に考えがちですが、実はそれだけでは企業の真の健全性を測ることはできません。今日は「売上」ではなく「粗利」に注目することの重要性についてお話しします。

経営者や事業主の皆さま、ビジネスの成功を測る指標として何を重視していますか?多くの方が「売上高」を第一に考えがちですが、実はそれだけでは企業の真の健全性を測ることはできません。今日は「売上」ではなく「粗利」に注目することの重要性についてお話しします。

経営者として日々奮闘されている皆様、「売上は上がっているのに、なぜか手元にお金が残らない」という悩みはありませんか?実はこの問題、会計の基本原則を理解していないことが原因かもしれません。今回は、財務体質を強化し、真の利益を生み出すために知っておくべき会計の基本原則7つをご紹介します。

経営者として日々奮闘されている皆様、「売上は上がっているのに、なぜか手元にお金が残らない」という悩みはありませんか?実はこの問題、会計の基本原則を理解していないことが原因かもしれません。今回は、財務体質を強化し、真の利益を生み出すために知っておくべき会計の基本原則7つをご紹介します。